|

| © pixabay.com |

In einer für die Denkfabrik ECFR (European Council on Foreign Relations, dt.: "Europäischer Rat für Außenbeziehungen") verfassten Analyse argumentiert Gustav Gressel, Senior Policy Fellow beim ECFR, dass der groß angelegte (und erfolgreiche) Einsatz militärischer Drohnen durch Aserbaidschan in seinem jüngsten Konflikt mit Armenien über Bergkarabach "deutliche Lehren dafür enthält, wie gut sich Europa verteidigen kann".

Gressel warnt, Europa erwiese sich selbst einen schlechten Dienst, täte es die Kämpfe um Bergkarabach einfach als einen "Kleinkrieg zwischen armen Ländern" ab. Damit hat Gressel recht – die militärische Niederlage, die Aserbaidschan Armenien zugefügt hat, war kein Zufall, sondern vielmehr ein Ausdruck perfektionierter Kunst der Drohnenkriegführung – und zwar von Bakus wichtigstem Verbündetem in den Kämpfen, der Türkei. Mit seiner Schlussfolgerung, dass "die meisten Armeen [der Staaten der Europäischen Union] (...) angesichts einer solchen Bedrohung ebenso miserable Leistung zeigen würden wie die armenische Armee", liegt Gressel goldrichtig.

falsche optik: der fokus sollte aber nicht auf der perfektionierter Kunst der Drohnenkriegführung durch die türkei liegen, sonder auf der diplomatischen meisterleistung putins, frieden zu stiften.

Was der armenischen Armee in ihrem kurzen, aber brutalen 44-tägigen Krieg mit Aserbaidschan widerfahren ist, geht über eine bloße Kriegsniederlage hinaus. Es geht dabei mehr um die Art und Weise, wie Armenien verloren hat, und genauer gesagt, wie hoch es verloren hat. Was am Himmel von Bergkarabach geschah, wo Aserbaidschan eine Vielzahl an türkischen und israelischen Drohnen einsetzte, um die armenischen Stellungen nicht nur zu überwachen und anzugreifen, sondern das gesamte Schlachtfeld zu gestalten und zu beherrschen, kommt einer Revolution im Kriegswesen gleich. Einer Revolution vergleichbar mit der, die von der Entstehung von Panzern, Panzerfahrzeugen und Flugzeugen zu Beginn des 20. Jahrhunderts eingeläutet wurde, die schließlich zum Untergang der Kavallerie führte.

Es war ja nun nicht so, dass die armenischen Soldaten nicht tapfer oder nicht gut ausgebildet und ausgerüstet gewesen wären – im Gegenteil. Der springende Punkt war, dass sie eine Art von Kriegführung demonstrierten, die von der Technologie überholt worden ist. Der Ausgang dieses Krieges war, egal wie entschlossen und mutig sie sich ihrem Gegner stellten, vorherbestimmt – ihr unvermeidlicher Tod und die Zerstörung ihrer Ausrüstung:

In den Kämpfen ließen etwa 2.425 armenische Soldaten ihr Leben, und 185 T-72-Panzer, 90 gepanzerte Kampffahrzeuge, 182 Artilleriegeschütze, 73 Mehrfachraketenwerfer und 26 Boden-Luft-Raketensysteme wurden zerstört.

Neue Art der Kriegführung

Was mit Armenien geschah, war kein isoliertes Ereignis in der Militärgeschichte. Es war vielmehr eine unübertroffene Glanzleistung in einer neuen Art der Kriegführung, in deren Mittelpunkt der Einsatz unbemannter Luftfahrzeuge (UAVs oder Drohnen) stand. Aserbaidschans wichtigster Verbündeter im Krieg gegen Armenien – die Türkei – perfektioniert seit Jahren die Kunst der Drohnenkriegführung, wobei sie bei den jüngsten Kämpfen in Syrien (Februar/März 2020) und Libyen (Mai/Juni 2020) reichlich Erfahrungen mit modernen, vollumfänglichen Konflikten sammeln konnte.

Im Laufe des letzten Jahrzehnts nutzte die Türkei die von den USA und anderen Staaten verhängten Waffenembargos, die Ankara den Zugang zu der Art von taktischen Drohnen einschränkten, wie sie von den USA weltweit eingesetzt werden, um stattdessen von Grund auf eine einheimische Drohnenindustrie aufzubauen. Während die Türkei viele Modelle unbemannter Luftfahrzeuge in verschiedenen Konfigurationen entwickelte, sind zwei besonders hervorzuheben – Anka-S und Bayraktar.

Kein Chaos in diesem Schwarm

Während der Volksmund die Art von drohnenzentrierten Offensiven, wie die Türkei sie führt, "Drohnenschwarm" nennt, ist die moderne Drohnenkriegführung, wenn sie in großem Maßstab geführt wird, in Wirklichkeit eine bewusste, hochgradig koordinierte Vorgehensweise – und integriert elektronische Kriegführung, -aufklärung und -überwachung sowie natürlich Logistik und Einsatz der Waffenträgersysteme. Der Drohnenkrieg der Türkei über Syrien wurde von der taktischen Kommandozentrale der türkischen Zweiten Armee aus geleitet, die sich etwa 400 Kilometer von den Kämpfen entfernt in der Stadt Malatya in der türkischen Provinz Hatay befindet.

Hier saßen die türkischen Drohnen-Operateure, und von hier aus überwachten sie den Betrieb ihres integrierten Aufgebots an EMS-Kriegführungskapazitäten (EMS = Elektromagnetisches Spektrum), mit dem syrische und russische Luftverteidigungsradargeräte gestört und Signale von militärischem Wert (wie z.B. Handygespräche) gesammelt und analysiert wurden, die man zum Angriff gegen bestimmte Orte verwendete.

Für jeden türkischen Verlust von einem Dollar verlor Syrien etwa fünf Dollar

Die wichtigsten von der Türkei in dieser Rolle eingesetzten Systeme sind das Störsystem KORAL und eine speziell konfigurierte Anka-S-Drohne, die als luftgestützte Aufklärungsplattform dient. Die Anka-S fungierte auch als luftgestützte Gefechtsleitstelle, die Zielinformationen an Bayraktar-Drohnen in der Umgebung weiterleitete, die das Ziel dann visuell erfassten, bevor sie hochpräzise Luft-Boden-Raketen an Bord abfeuerten und das jeweils zugewiesene Ziel zerstörten. Bereits wenn ein integrierter Drohnenangriff, wie von der Türkei durchgeführt, isoliert stattfindet, kann er tödliche Wirksamkeit zeitigen; doch führt man ihn mit vier oder mehr Systemen gleichzeitig durch, von denen jedes in der Lage ist, auf mehrere Orte zu zielen, sind die Ergebnisse verheerend und könnten die Angriffe aus der Sicht der Empfänger durchaus mit einem tödlichen "Schwarm" verglichen werden.

Die Kämpfe in Syrien veranschaulichten einen weiteren wichtigen Faktor in der Drohnenkriegführung – das Missverhältnis zwischen den Kosten der Drohne und dem Wert der militärischen Kapazitäten, die sie vernichten kann. Die türkischen Bayraktar- und Anka-S-Drohnen kosteten die Türkei jeweils etwa 2,5 Millionen Dollar. Im Laufe der Kämpfe in der syrischen Provinz Idlib verlor die Türkei zwischen sechs und acht unbemannte Luftfahrzeuge, was zu Wiederbeschaffungskosten von insgesamt rund 20 Millionen Dollar führte.

Die Türkei behauptet (und Russland bestreitet das nicht), in der ersten Nacht jener Kämpfe in Syrien eine große Anzahl an schwerem Gerät der syrischen Armee zerstört zu haben, darunter 23 Panzer und 23 Artilleriegeschütze. Insgesamt wird den türkischen Drohnen neben einer beträchtlichen Menge anderer Kampfausrüstung die Zerstörung von 34 syrischen Panzern und 36 Artilleriesystemen zugeschrieben. Nimmt man die durchschnittlichen Kosten für einen in Russland hergestellten Panzer in Höhe von rund 1,2 Millionen Dollar und für ein Artilleriesystem in Höhe von rund 500.000 Dollar an, so beläuft sich allein der von den türkischen Drohnen verursachte Gesamtschaden auf rund 57,3 Millionen Dollar (wobei diese Zahl nicht die anderen beträchtlichen materiellen Verluste des syrischen Militärs einschließt, die insgesamt diese Zahl leicht erreichen oder übersteigen könnten). Allein unter Kostengesichtspunkten verloren die Syrer etwa fünf US-Dollar für jeden US-Dollar an Verlusten, die die Türkei erlitt.

Die Türkei war in der Lage, ihre Lehren aus den Kämpfen in der Provinz Idlib zu ziehen und sie auf einem anderen Kriegsschauplatz anzuwenden – in Libyen, im Mai 2020. Dort hatte sich die Türkei auf die Seite der belagerten Kräfte der GNA (Government of National Accord, dt.: Regierung der Nationalen Einheit) geschlagen, die um die libysche Hauptstadt Tripolis herum letzten Widerstand leisteten. Die GNA stand den Kräften der sogenannten Libyschen Nationalarmee (LNA) gegenüber, die aus Bengasi heranzog – mit dem Ziel, in einer Großoffensive die Hauptstadt einzunehmen, die GNA auszuschalten und die Kontrolle über ganz Libyen zu übernehmen.

Wie man ein halbes Land erobert

Die LNA wurde von mehreren ausländischen Mächten unterstützt, darunter Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate und Russland (über die Wagner-Gruppe, ein privates militärisches Unternehmen). Das Einschreiten der Türkei legte den Schwerpunkt auf den integrierten Drohnenkrieg, den sie in Syrien perfektioniert hatte. In Libyen fielen die Ergebnisse sogar noch einseitiger aus: Die von der Türkei unterstützte GNA konnte die LNA-Truppen zurückdrängen und dabei beinahe die Hälfte Libyens erobern.

Sowohl die LNA als auch die von der Türkei unterstützte GNA machten ausgiebigen Gebrauch von Kampfdrohnen. Doch nur die Türkei brachte einen integrierten Ansatz zur Drohnenkriegführung mit auf das Schlachtfeld. Beobachter hatten sich an das Konzept der USA gewöhnt, die einzelne Drohnen frei über Orten wie dem Irak, dem Jemen und Afghanistan betrieben und Präzisionsschläge gegen Ziele von Terroristen ausführten. Wie Iran jedoch im vergangenen Mai demonstrierte, sind Drohnen gegenüber modernen Luftabwehrsystemen verwundbar, und die Drohnentaktik der USA würde in einem Luftraum, den der Gegner ihnen streitig macht, nicht funktionieren.

Auch die LNA, die in großem Umfang Kampfdrohnen aus chinesischer Fertigung einsetzte, die von Operateuren aus den Vereinigten Arabischen Emiraten geflogen wurden, war damit sehr erfolgreich – just bis zum Eingriff der Türkei. Mithilfe elektronischer Kriegführung und ihrer integrierten Luftverteidigungsfähigkeiten machte diese es der LNA dann unmöglich, Drohnenoperationen durchzuführen. Und die Unfähigkeit der LNA, eine wirksame Verteidigung gegen die türkischen Drohnenoperationen aufzubauen, führte dazu, dass das Kampfgeschehen am Boden eine rasche Wende nahm. Wenn überhaupt, dann war die Kostendifferenz zwischen der von der Türkei unterstützten GNA und der LNA noch größer als der Eins-zu-Fünf-Dollar-Vorteil, den die Türkei in Syrien genoss.

USA, Russland und China – die großen Jungs in der Aufholpartie

Als die Türkei im September 2020 ihre Zusammenarbeit mit Aserbaidschan gegen Armenien begann, hatte die Fähigkeit der Türkei zum Drohnenkrieg ihren Höhepunkt erreicht – und das Ergebnis in Bergkarabach war so gut wie sicher. Eine der wichtigsten Lehren, die aus den Erfahrungen der türkischen Drohnen in Syrien, Libyen und Bergkarabach gezogen wurden, ist zu bedenken: Diese Konflikte wurden nicht etwa gegen sogenannte "arme Länder" ausgetragen.

Vielmehr standen die Türken gut ausgerüsteten und gut ausgebildeten Streitkräften gegenüber, die mit Ausrüstung operierten, die der in den meisten kleinen und mittleren europäischen Ländern eingesetzten sehr ähnlich ist. In der Tat stand die Türkei in allen drei Konflikten einigen der besten von Russland hergestellten Flugabwehrraketensysteme gegenüber. Die Realität sieht so aus, dass es den Streitkräften der meisten Staaten nicht gut ergehen würde, wenn sie mit einem türkischen "Drohnenschwarm" konfrontiert würden.

Und der Einsatz von Drohnen in größerer Zahl wird sich nur noch ausweiten.

So arbeitet die US-Armee derzeit an AFADS (Armed, Fully-Autonomous Drone Swarm, also ihrem sogenannten "bewaffneten, vollständig autonomen Drohnenschwarm". Wenn AFAD-Schwärme eingesetzt werden, werden sie – autonom und ohne menschliches Zutun – Ziele orten, identifizieren und angreifen, und zwar mit einer so genannten "Cluster Unmanned Airborne System Smart Munition", die ihrerseits einen Schwarm kleiner Drohnen freisetzt, die sich über das Schlachtfeld ausbreiten und dort Ziele orten und zerstören.

China hat ebenfalls ein System getestet, das mit bis zu 200 "Kamikazedrohnen" ein Schlachtfeld sättigt. Diese sollen Ziele zerstören, indem sie in diese hineinfliegen.

Und im September dieses Jahres integrierte auch Russlands Militär zum ersten Mal "Drohnenschwarm"-Kapazitäten in einer groß angelegten Militärübung.

Das Gesicht der modernen Kriegführung hat sich für immer verändert. Und jene Staaten, die auf ein Schlachtfeld, auf dem die Drohnentechnologie vollständig in jeden Aspekt des Kampfes integriert ist, nicht vorbereitet oder ausgerüstet sind, können mit ähnlichen Konsequenzen rechnen wie jetzt Armenien: mit schweren Verlusten an Menschenleben und Ausrüstung, Niederlagen, Demütigung und wahrscheinlich territorialen Verlusten. Dies ist die Realität der modernen Kriegführung, die – wie Gressel feststellt – jeden Staat, der beim Einsatz der Drohnentechnologie nicht vollständig mitzieht, "zum Nachdenken – und zur Besorgnis" veranlassen sollte.

RT Deutsch bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

Scott Ritter ist ein ehemaliger Offizier für Aufklärung der US-Marineinfanterie. Er diente den USA in der Sowjetunion als Inspektor für die Umsetzung der Auflagen des INF-Vertrags, während des Zweiten Golfkriegs im Stab von General Norman Schwarzkopf und war danach von 1991 bis 1998 als Waffen-Chefinspekteur bei der UNO im Irak tätig. Derzeit schreibt Ritter über Themen, die die internationale Sicherheit, militärische Angelegenheiten, Russland und den Nahen Osten sowie Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung betreffen. Auf Twitter findet man ihn unter @RealScottRitter

von Wladislaw Sankin

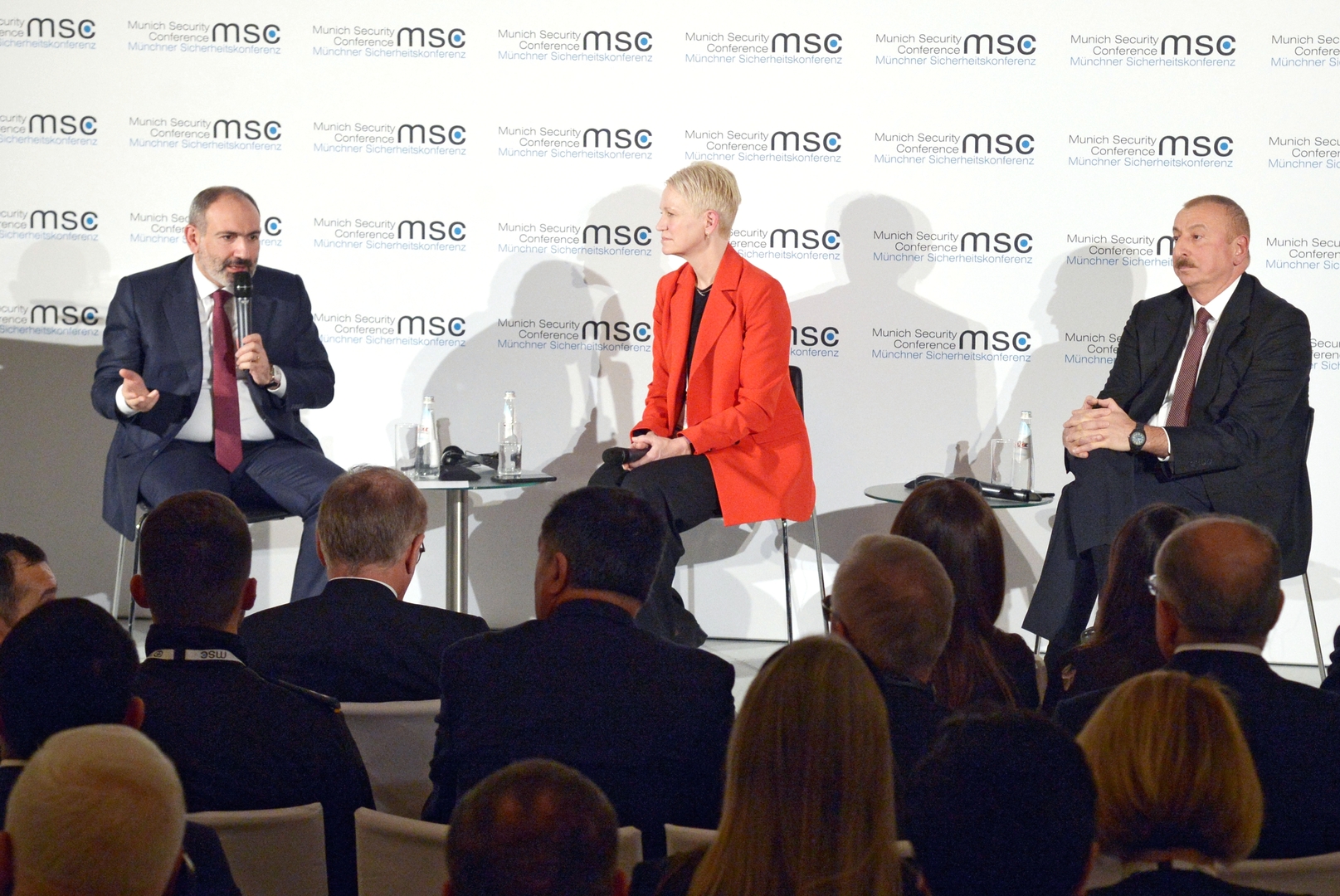

Das Ende des zweiten Bergkarabach-Krieges, das mit dem Friedenspakt vom 9. November erzielt wurde, kam nur auf den ersten Blick überraschend. Denn nur wenige Stunden, nachdem Wladimir Putin, Ilcham Alijew und Nikol Paschinjan das Dokument unterschrieben hatten, landeten bereits die ersten Soldaten der russischen Friedenstruppen auf einem armenischen Flugplatz, um dann auf dem Landweg in das Kampfgebiet zu gelangen.

Diese schnelle logistische Leistung spricht dafür, dass russische Truppenkontingente in Einsatzbereitschaft standen und nur auf den Marschbefehl warteten. Der russische Einsatz lag also schon länger als Option auf dem Verhandlungstisch, genauso wie die Rückgabe der aserbaidschanischen Gebiete außerhalb der Grenzen des einstigen sowjetischen Autonomen Gebiets Bergkarabach an die Republik Aserbaidschan.

In der einen oder anderen Form wurde diese Formel seit Ende der 1990er-Jahre im Rahmen der internationalen Verhandlungsformate zur Regulierung des Konflikts diskutiert. Die Gebiete außerhalb von Bergkarabach dienten für die nicht anerkannte Republik und ihre Schutzmacht Armenien als Sicherheitszone und Faustpfand bei den Verhandlungen mit Aserbaidschan. Sie im Zuge von Verhandlungen an Aserbaidschan abzugeben – selbst im Austausch für diplomatische Vorteile, beispielsweise in der Frage nach dem Status von Bergkarabach –, schien für die armenische Seite lange Zeit unmöglich.

Moskau zum Bergkarabach-Friedensabkommen:

Ein Sieg der Völker beider Länder

Psychologisch war das die Folge des Sieges im ersten Karabach-Krieg, als die Kämpfer der Karabach-Armee mit Unterstützung aus Armenien die Aserbaidschaner nicht nur aus Bergkarabach vertrieben, sondern auch Teile Aserbaidschans eroberten. Wie auch vor knapp 30 Jahren hielten die Armenier die gegnerischen Aserbaidschaner offenbar für schlechtere Kämpfer und hatten zu wenig Angst vor einer Gegenoffensive.

Im ersten Karabach-Krieg fügten sie den Aserbaidschanern schmerzhafte Verluste zu. Alle Berechnungen der Kriegsopfer des damaligen Krieges, der von 1991 bis 1994 mehr als drei Jahre dauerte, kamen auf eine größere Opferzahl auf der aserbaidschanischen Seite. Nach den konservativsten Schätzungen verloren mindestens 6.000 Armenier und 10.500 Aserbaidschaner ihr Leben. Gemessen am Armeekontingent, das an den Kampfhandlungen auf beiden Seiten beteiligt war, sind solche Verluste durchaus mit den Verlusten der deutschen Wehrmacht und der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg vergleichbar.

War die Niederlage vermeidbar?

Laut dem armenischen Regierungschef Paschinjan konnte der "schlechte Frieden", der in Moskau ausgehandelt wurde, nur nach einem Kampf ausgehandelt werden. Die Abgabe der aserbaidschanischen Gebiete auf diplomatischem Weg kam für ihn nicht nur vor, sondern auch nach Beginn des Krieges nicht infrage. Damit drückte er auch die Stimmung in großen Teilen der armenischen Bevölkerung aus. Diesmal wurde aber der bewaffnete Kampf verloren. Warum?

Dafür gibt es mehrere Gründe – und das sind nicht nur die Fehleinschätzungen des Gegners durch Armenien, der in der Zwischenzeit seine Armee zusammen mit den türkischen Verbündeten trainierte und mit neuer Kriegstechnik umrüstete. Es waren auch diplomatische Fehleinschätzungen. Armenien, das sein politisches System auf dem westlichen Modell einer parlamentarischen Demokratie errichtete, hoffte im Laufe der Jahre immer mehr auf die Unterstützung des Westens – vor allem der USA und Frankreichs mit ihrer jeweiligen armenischen Diaspora.

Grundsätzlich hatte Armenien aufgrund seiner alten christlichen Kultur, seiner tausendjährigen Geschichte und seines leidvollen Schicksals im Ersten Weltkrieg im Westen ein besseres Image als das muslimisch geprägte Aserbaidschan. Bis heute hält sich die Republik Armenien jedoch mit einer offiziellen Anerkennung Bergkarabachs zurück, denn dieser Alleingang könnte die Position und das Image Armeniens international beeinträchtigen. Aserbaidschan signalisierte auch seinerseits stets, dass die Anerkennung Bergkarabachs eine "rote Linie" darstelle. Trotz vieler Anzeichen dafür hielt die armenische Außenpolitik auch noch kurz vor dem Krieg ein massives Eingreifen der Türkei in den Konflikt für wenig wahrscheinlich. "Das würde die Welt zu sehr an das türkische Genozid an Armeniern erinnern", meinte die Fraktionschefin der Regierungspartei noch im Juli.

Erschwerend hinzu kam auch die Verschlechterung der Beziehungen zu Russland, die nach der "Samtenen Revolution" Anfang 2018 einsetzte. Diese "Revolution" brachte den jetzigen prowestlichen Regierungschef, den Ex-Journalisten Nikol Paschinjan, an die Macht. Die militärische Zusammenarbeit mit Russland wurde eingeschränkt, infolgedessen blieb die Armee Bergkarabachs ohne moderne Luftabwehr und verlor auch deshalb den Drohnenkrieg gegen die Aserbaidschaner.

Im Unterschied zum ersten Krieg um Bergkarabach verzichtete die armenische Regierung diesmal trotz Ankündigung auf eine totale Mobilisierung im Land und schickte nur freiwillige Kampfgruppen zur Unterstützung Bergkarabachs. Der Eingriff der regulären Armee unterblieb jedoch. Die Folge war die Zerschlagung der maximal 20.000 Mann starken Armee der nicht anerkannten "Republik Arzach" mit knapp 147.000 Einwohnern durch einen weit stärkeren Gegner.

Russland – als Armeniens Verbündeter in der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) – durfte und wollte in diesen Konflikt nicht eingreifen, weil der Krieg nicht auf dem Territorium Armeniens stattfand. Zumal man in Moskau ohnehin kein Interesse an einem militärischen Konflikt mit Aserbaidschan hatte, zu dem Russland ja ebenfalls sehr gute Beziehungen pflegt. Die langjährigen Staatschefs beider Länder, Wladimir Putin und Alijew, die einander seit mindestens zwei Jahrzehnten kennen, zeigen sich gerne in der Öffentlichkeit wie gute Freunde.

Jetzt steht die Regierung in Jerewan vor einem Scherbenhaufen. In nur sechs Wochen des Krieges verloren aufseiten Bergkarabachs über 1.300 Kämpfer und ca. 50 Zivilisten ihr Leben. Angesichts solcher Verluste musste nun ein Abkommen zu viel schlechteren Bedingungen abgeschlossenen werden, als dies noch vor dem Krieg möglich gewesen wäre. Bergkarabach, das von Armenien als heilige Stätte ihres kulturellen und staatlichen Ursprungs angesehen wird, verlor nun bis zu 40 Prozent seines Stammgebietes, darunter die militärstrategisch sehr wichtige Stadt Schuscha (armenisch: Schuschi). Die von den Karabach-Kräften besetzten aserbaidschanischen Gebiete gehen infolge des Abkommens an Aserbaidschan zurück, darunter das weitläufige Gebiet zwischen Armenien und Bergkarabach sowie Pufferzonen südlich und östlich von Bergkarabach. Nun sorgt nur der von russischen FSB-Grenztruppen kontrollierter fünf Kilometer schmale Latschin-Korridor als Landverbindung zwischen Armenien und Bergkarabach. Laut dem Abkommen bekommt Aserbaidschan auch einen sicheren Transportweg durch Armenien, der die aserbaidschanische Exklave Nachitschewan mit dem restlichen Aserbaidschan verbindet.

Nach Einschätzung von Militärexperten konnten die Aserbaidschaner nach dem Fall von Schuscha auch den Rest des umkämpften Gebietes innerhalb von wenigen Tagen zurückerobern. Nun stehen die russischen Friedenstruppen ihnen aber im Weg. Trotzdem wertet der aserbaidschanische Präsident Alijew den Ausgang des Krieges als großen Erfolg. Die Ziele, die Aserbaidschan mit dieser Offensive verfolgte, seien erreicht worden.

Auch auf der persönlichen Ebene zeigt Alijew Genugtuung. Schuscha, als Panahabad die ehemalige Hauptstadt vom Khanat Karabach und wichtiges Wahrzeichen für beide Konfliktpartner, hatten Armenier am 9. Mai 1992 eingenommen. Am 9. Mai 2019 kam Premier Paschinjan nach Schuscha und tanzte während der Feierlichkeiten aus Anlass des 27. Jahrestages der Einnahme der Stadt. Das löste in Baku Empörung aus.

Jetzt, nachdem Aserbaidschan die Stadt zurückerobert hatte, erinnerte der aserbaidschanische Präsident höhnisch an diesen Tanz und sagte russischen Journalisten: "Als Paschinjan in Schuscha im Alkoholrausch tanzte, hat er schon damals vorgezeichnet, was heute geschah."

Hat Russland die Türkei "ausgebootet"? Lawrow spricht mit Çavuşoğlu über Regulierung in Bergkarabach

Russland und die Türkei erzielen eine Einigung

Am 10. November trafen die ersten russischen Soldaten eines fast 2.000 Mann starken Kontingents in Bergkarabach und damit völkerrechtlich auf dem Territorium Aserbaidschans ein – zum ersten Mal in den Jahrzehnten nach dem Zerfall der Sowjetunion. Damit konnte Russland seinen verlorenen Einfluss im Südkaukasus ein Stück weit zurückgewinnen. Viele in Russland sprechen sogar von dem Triumph der russischen Diplomatie, die in der Lage war, nicht nur den verlustreichen Krieg zu beenden, sondern im Einvernehmen mit beiden Konfliktparteien seine zusätzliche militärische Präsenz in der Region zu sichern – möglicherweise sogar auf Jahrzehnte.

Das von den Staats- und Regierungschefs Russlands, Aserbaidschans und Armeniens unterzeichnete Abkommen kann als historisch bezeichnet werden. Dieses Dokument gibt bereits die Richtung für eine friedliche Lösung eines sehr schwierigen Konflikts vor. Ich betone, dass keine weiteren Parteien – die Türkei, die USA und Europa – tatsächlich an der Unterzeichnung teilgenommen haben", sagte der russische Politikwissenschaftler Igor Kefeli.

Und was ist mit der Türkei? Aserbaidschan kämpfte nicht nur mit türkischen Drohnen, die man ganz legal auf dem Waffenmarkt kaufen kann. Seit Jahren wirken in Aserbaidschan türkische Militärberater mit. Die Türkei verfrachtete auch Söldner von den türkisch kontrollierten Gebieten in Syrien nach Aserbaidschan, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan unterstützte seinen Verbündeten massiv mit Kriegsrhetorik, insbesondere in der ersten Kriegsphase.

Nun bleibt er außen vor. Erdoğan wirkte rechtfertigend, als er vor Journalisten sagte: "Wie auch immer Russland da ist, unsere Beobachtungs- und Monitoring-Gruppen werden dort auch sein." Damit meinte er gemeinsame russisch-türkische Beobachtungszentren, die außerhalb des Territoriums von Bergkarabach errichtet werden. Kremlsprecher Dmitri Peskow betonte, dass "der Bereich der Zusammenarbeit mit der Türkei auf dem Territorium Aserbaidschans und nicht in Bergkarabach liegt".

Neue Trennungslinien in der Region um Bergkarabach und Positionen der russischen Friedenstruppen:

Laut dem Politwissenschaftler Rostislaw Ischtschenko ist dies keineswegs ein Gewinn für die Türkei, weil das türkische Militär ja ohnehin in Aserbaidschan anwesend sei. Nun bekomme Russland auch noch die Möglichkeit, deren Tätigkeit auf dem Territorium dieses Landes aus nächster Nähe zu beobachten.

Russland ist global in sehr viele bilaterale, regionale und internationale diplomatische Formate eingebunden. Mit der Türkei unterhält es eine komplizierte Beziehung eines "Feintunings". Nun wird es – wie in Syrien – auch in Aserbaidschan eine russisch-türkische Militärmission geben. Das ist vonseiten Russlands einerseits die Anerkennung der Tatsachen, dass die Türkei in Aserbaidschan mittlerweile über erheblichen Einfluss verfügt. Andererseits ist es aber auch der Versuch, eine bessere Kontrolle über die türkische Aktivität zu erlangen und eventuell auch eine zusätzliche diplomatische Plattform für Besprechung der Angelegenheiten auf dem Kaukasus zu errichten. Russland ist nach wie vor am Ausbau der logistischen Achse in die südlichen Teile Eurasiens unter Beteiligung Aserbaidschans und des Iran interessiert. Es war kein Zufall, dass die Entwicklung der Transport- und Transitwege sowie die Wiederbelebung der wirtschaftlichen Aktivität "in der Region" auch einer der Punkte des Moskauer Waffenstillstandsabkommens war.

Mehr zum Thema - Dreier-Gipfel zwischen Russland, Aserbajdschan und Iran: Ein wichtiger Wurf im neuen "Great Game"?

Doch weder die technologische Spitzenposition noch das Auftragsbuch noch das Schicksal seiner 800 Mitarbeiter ist die Hauptsorge des französischen Eisenbahngiganten. Für seinen CEO Henri Poupart-Lafarge ist vor allem der Erfolg der im vergangenen Februar angekündigten Fusion seiner Gruppe mit der kanadischen Bombardier Transport (der Bahnsparte des multinationalen Unternehmens Bombardier mit Sitz in Montreal) von Interesse.

Das Management von Alstom wird von der Aussicht angelockt, durch diese Fusion zum zweitgrößten Eisenbahnproduzenten der Welt zu werden – in einem Sektor, der zu einer Zeit zu boomen scheint, in der sowohl der Luftverkehr wie auch die Automobilindustrie durch die von Brüssel gewünschte "ökologische Wende" bedroht sind.

Bombardier Transport mit 40.000 Beschäftigten ist 7,4 Milliarden Euro Umsatz "schwer", Alstom mit 36.000 Beschäftigten etwa 8,1 Milliarden Euro hinsichtlich des Umsatzes. Der aus dem Zusammenschluss hervorgehende Konzern könnte somit auf dem Papier zwar immer noch hinter dem chinesischen Weltgiganten CRRC (26 Milliarden ) rangieren, aber endlich vor seinem historischen Rivalen Siemens, dessen Bahnaktivitäten sich auf fast 9 Milliarden Euro belaufen.

Im Jahr 2019 hatte Herr Poupart-Lafarge schon einen Versuch zur Megafusion unternommen, und zwar damals gerade mit Siemens. Die Operation war zum großen Missfallen des französischen Wirtschaftsministers gescheitert, weil die Europäische Kommission ihr Veto mit der Begründung eingelegt hatte, dass eine solche Fusion den freien Wettbewerb durch die Schaffung eines hyperdominanten Marktführers verzerren würde.

Damals nahmen neben Bruno Le Maire auch viele Politiker auf beiden Seiten des Rheins an der allzu strengen Anwendung der europäischen Regeln Anstoß. Sie behaupteten, dass diese nicht mehr im Einklang mit dem gegenwärtigen Globalisierungsprozess stünden, der es von nun an erforderlich mache, der Schaffung von "europäischen Champions" Priorität einzuräumen.

Aber abgesehen von der Tatsache, dass eine solche Geisteshaltung nicht von allen 27 EU-Mitgliedsländern geteilt wird, erinnerte die Europäische Kommission daran, dass sie dazu da ist, darauf zu achten, dass die Verträge und Regeln eingehalten werden. Diese Botschaft ist beim Alstom-Management angekommen. Für das Projekt mit Bombardier wurden diesmal Vorkehrungen getroffen. So wurde angekündigt, dass man einige Produktionsbereiche der gemeinsamen Zukunft opfern wird, um grünes Licht aus Brüssel zu erhalten. Das hört sich ein bisschen nach Antike an, als man den Göttern Opfer darbrachte, um sie günstig zu stimmen.

In Brüssel legte man daher auch die Sektoren fest, von denen sich die künftige Gruppe trennen müsse, um dem Wettbewerb Platz zu verschaffen: Hochgeschwindigkeitszüge, bordeigene Signalsysteme und Regionalzüge. Im Verbund mit diesen letzteren Sektoren, so argumentiert die Kommission, würden die Verkäufe der künftigen Gruppe in Europa mehr als die Hälfte des Marktes ausmachen, in Frankreich sogar nahezu 100 Prozent.

Am 9. Juli dieses Jahres gab die Unternehmensleitung von Alstom öffentlich ihre Entscheidung bekannt: Sie veräußert einen Teil des Standorts Hennigsdorf (in der Nähe von Berlin) und das Werk Reichshoffen im Elsass. Das ist ein schwerer Schlag für die Mitarbeiter. Auch weil der dortige gewerkschaftsübergreifende Sprecher Daniel Dreger anmerkt, die Unternehmensleitung habe bereits in den letzten zehn oder fünfzehn Jahren andere Produktionssegmente vom Standort entfernt und nur noch die Endmontage von Regionalzügen vor Ort belassen.

Ende Juli gab Brüssel unter Berücksichtigung dieses Vorschlags offiziell grünes Licht. Aber wer wird der Käufer der abzustoßenden Segmente sein, und mit welchen Absichten?

Dass Reichshoffen eine Goldgrube ist, zeigt allein die hohe Anzahl der Interessenten. Im August boten sich als mögliche Erwerber der Schweizer Stadler, die russische Transmashholding (TMH) und (wieder!) die deutsche Siemens AG an. Ende Oktober waren zwar die spanischen CAF noch im Rennen, aber es war die Transport-Sparte der tschechischen Škoda AG, die den Zuschlag zu erhalten schien. Eine Möglichkeit, welche die Besorgnisse der Gewerkschafter noch verstärkt: Das Unternehmen hat nur einen Umsatz von 400 Millionen – im Vergleich zu 3 Milliarden bei den CAF. Das lässt vermuten, dass der Besitzer von Škoda, der reichste Mann der Tschechischen Republik, einen Erwerb nur im Hinblick auf einen schnellen Weiterverkauf mit Gewinn plant, zum Beispiel an den chinesischen Riesen CRRC. Auf jeden Fall hat aber Alstom ein strategisches Interesse am Verkauf an ein "kleines" Unternehmen, das dann nicht in Konkurrenz zu ihm treten wird, so befürchtet man in Reichshoffen.

Lokale und regionale Mandatsträger haben symbolisch gegen dieses von den Hütern der EU-Regeln auferlegte Opfer protestiert. Aber diese Regeln sind bindend, und die EU-Kommission hat nicht nachgelassen, diese auch durchzusetzen. Alstom plant, sie einzuhalten, wobei die endgültige Wahl des Käufers bis Anfang 2021 getroffen werden soll.

Die elsässischen Arbeitnehmer sind nicht die einzigen, welche unliebsame Folgen aus der Fusion mit Bombardier befürchten. Dies gilt auch für ihre Kollegen in zwei anderen Eisenbahnwerken im Departement Nord, eines bei Alstom (mit 1.500 Mitarbeitern) und das andere bei Bombardier (mit 2.000 Mitarbeitern). Obwohl sie zu zwei konkurrierenden Gruppen gehören, haben sie oft gemeinsam auf Angebotsofferten geantwortet, indem sie ein Konsortium vorschlugen.

Aber was wird passieren, wenn die beiden Werke zur selben Gruppe gehören, nämlich Alstom? Trotz der beruhigenden Worte des CEO befürchten alle, dass diese Art der Fusion zu Umstrukturierungen führen wird, um "Dopplungen" zu beseitigen, beispielsweise in Bezug auf Studien, Technik und Entwicklung.

Darüber hinaus ist Herr Poupart-Lafarge stolz darauf, in sieben Jahren den operativen Gewinn seiner Gruppe von 4 Prozent auf 8 Prozent gesteigert zu haben (sein Vorgänger hatte die Energiesparte bereits 2014 an die amerikanische General Electric abgegeben). Warum sollte er angesichts der Möglichkeit von "Anpassungen" und "Einsparungen" einen so guten Weg verlassen wollen? Es ist weniger die Entwicklung des Schienenfahrzeugbereichs als vielmehr die Maximierung der Profitrate, die das Management auch bei Alstom anstrebt. Selbst wenn das bedeutet, die von Brüssel geforderten Opfer bereitwillig in Kauf nehmen zu müssen.

Nach Ansicht des CEO wäre dieser riesige globale Komplex umso relevanter, als Alstom und Bombardier sich hinsichtlich der geografischen Marktaufteilung ergänzen würden. Derselbe Mann hatte jedoch ein Jahr zuvor noch mit damals ganz anderen Argumenten die Fusion mit Siemens angepriesen.

Das aktuelle Bündnis zwischen der französischen Gruppe und ihrem kanadischen Partner ist eine neuerliche Illustration für die Einhaltung einer der Grundregeln, auf denen die EU beruht: der sakrosankten Freizügigkeit des Kapitals. Als Sahnehäubchen bedeutet die Fusion eine Kapitalerhöhung bei Alstom, von der ein großer Teil – 2,6 Milliarden Euro – für die Caisse de dépôt et placement du Québec reserviert wird, die dann 18 Prozent des Kapitals besitzen wird und so zum Referenzaktionär der "französischen" Gruppe wird.

Zum Zeitpunkt des seinerzeit gescheiterten Versuchs, Alstom und Siemens zusammenzubringen, hatte Bruno Le Maire – im Einklang mit der Rhetorik Macrons für die "europäische Souveränität" – die Perspektive gelobt, einen "europäischen Champion" zu schaffen. Jetzt begrüßt derselbe Mann diese neue "ausgezeichnete Nachricht für Frankreich, Europa und Kanada".

RT Deutsch bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

Mangel. Jenes Wort war seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges aus dem Wirtschaftsvokabular der entwickelten Industrieländer verschwunden. Inmitten der Coronavirus-Krise erlebt es nun ein starkes Comeback. Es herrscht ein Mangel an Krankenhausbetten, aber auch an Masken, Desinfektionsmitteln, Tests, Beatmungsgeräten und Medikamenten ...

COVID-19 hat diese dramatischen Defizite aufgezeigt. In Frankreich sind sie das Ergebnis einer bewusst und auf Dauer angelegten Politik, die Produktion zu delokalisieren und das Land zu deindustrialisieren. Seit Mitte der 1970er-Jahre hat sich der Anteil der verarbeitenden Industrie an der französischen Wirtschaft demnach halbiert: Sie macht heute nur noch zehn Prozent des inländischen Vermögens aus. Und die leichten Veränderungen der letzten Jahre haben es nicht möglich gemacht, den Trend ernsthaft umzukehren.

Ein Beispiel unter vielen anderen ist die Schließung einer großen Maskenfabrik in Plaintes in der Region Côtes d'Armor Ende 2018 aufgrund einer Verlagerung. Die französische Firma Spérian wurde bereits im Jahr 2010 vom US-Konzern Honeywell übernommen.

Monatlich konnten in der Fabrik bis zu 20 Millionen FFP1- und FFP2-Masken hergestellt werden. Im Jahr 2005 waren sie Gegenstand einer Investition von sechs Millionen Euro, die mithilfe der öffentlichen Hand getätigt wurde und 2009, zur Zeit des H1N1-Virus, eine massive Produktion ermöglichte, bevor der Staat beschloss, sich zurückzuziehen.

Zum Zeitpunkt der Schließung hatten die CGT- und CFDT-Vertreter der Fabrik Emmanuel Macron und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire aufgefordert, das Unternehmen zu retten. Damals jedoch ohne Erfolg. Hinzu kommt, dass die Unternehmensleitung große Sorgfalt darauf gelegt hatte, die acht Produktionslinien zu zerstören, damit sie nicht in die Hände eines Konkurrenten fielen. Zuletzt hörte man, dass Gewerkschafter und betroffene Gemeinden versuchen, das Unternehmen wiederzubeleben.

Ein ähnlich tragisches Szenario spielt sich im Luxfer-Werk in Gerzat (Puy-de-Dôme) ab, wobei die anglo-amerikanische Gruppe Luxfer Gas Cylinders als Liquidator fungiert. Bis zum Frühjahr 2019 produzierten dort französische Mitarbeiter medizinische Sauerstoffflaschen – die letzten, die in Frankreich und sogar auf dem ganzen Kontinent hergestellt wurden. Auch hier wieder die gleiche Unfähigkeit des Staates, aber auch die gleiche Bereitschaft zur Wiederaufnahme der Produktion auf Seiten der Arbeiter, die immer noch nicht aufgeben wollen. Dies umso mehr, als dieses Material angesichts des in die Höhe schnellenden Bedarfs für die Wiederbelebung von entscheidender Bedeutung geworden ist.

"Selbst in einer Kriegswirtschaft ist es schwierig, nicht vorhandene Kapazitäten und verloren gegangenes Know-how zu mobilisieren und die klaffenden Spezialisierungslücken zu füllen", bemerkten die Ökonomen Elie Cohen, Timothée Gigout-Magiorani und Philippe Aghion in einer Kolumne in Les Echos (31.03.20) im Zuge der massiven Deindustrialisierung. Sie erinnern uns daran, dass Deutschland seinerseits nicht aufgehört hat, seine Produktionskapazitäten zu verstärken: Die deutschen Bruttoexporte von Tests, die jetzt für COVID-19 mobilisiert werden können, belaufen sich auf fast zwei Milliarden Euro pro Jahr, verglichen mit knapp 200 Millionen Euro in Frankreich.

Mehr zum Thema - Mehr "Europa", mehr "Grün": Die Doppelverordnung der Untergangspropheten

Die pharmazeutische Industrie ihrerseits steht bei der Auflösung der Produktionslinien an vorderster Front. Heute werden zwischen 60 und 80 Prozent der Wirkstoffe außerhalb der Europäischen Union hergestellt, gegenüber 20 bis 30 Prozent vor zwanzig Jahren. Von Frankreich selbst ganz zu schweigen. Die Europäische Kommission sagt heute, dass sie eine "Neubewertung" der Produktionsketten innerhalb der EU erwägt. Und dann?

Indien ist der weltweit größte Hersteller von Generika und Impfstoffen und deckt 20 Prozent der weltweiten Nachfrage. Doch dieses Streben nach finanzieller Effizienz führt umso mehr zu einer gefährlichen Abhängigkeit, da der Subkontinent selbst vom Coronavirus betroffen ist.

So beschloss Indien am 4. März erstmals in seiner Geschichte, den Export von 26 Wirkstoffen wie Paracetamol, Antibiotika und antiviralen Medikamenten zu stoppen. Das Land wollte sich auch vor der nicht minder massiven Abhängigkeit schützen, in der es sich befindet: Indien importiert fast 70 Prozent seiner Wirkstoffe – die das Herzstück der Arzneimittelherstellung bilden – aus China. Unter Druck, insbesondere vonseiten der Vereinigten Staaten, gab Premierminister Narendra Modi am 7. April schließlich 13 Medikamente und Zusatzstoffe frei.

Mehr zum Thema - Nach Corona-Lockerungen: Gelbwesten protestieren wieder – Festnahmen und Zusammenstöße

Diese Aufsplitterung auf mehrere Produktionsländer ist umso gefährlicher, als dass die Konzerne von Sanofi bis Novartis der Meinung sind, dass die Daten über die Herkunft ihrer Produkte Herstellungsgeheimnisse sind, die sie eifrig schützen.

Nach mehreren Warnungen vor Lieferunterbrechungen für Europa startete die französische Firma Sanofi am 24. Februar die Gründung einer Gesellschaft, um die sechs europäischen Werke, die aktive Wirkstoffe herstellen, zusammenzuführen. Solide Konsolidierung?

In Wirklichkeit beabsichtigt der Konzern, dieses zukünftige Unternehmen, das schließlich nur noch 30 Prozent des Kapitals hält, als Tochtergesellschaft an die Börse zu bringen. Auf diese Weise kann man sich von dieser Einheit diskret verabschieden. Während öffentliche Institutionen wie Bpifrance (die französische KfW) willkommen sind, sich an der Finanzierungsrunde des neuen Unternehmens zu beteiligen, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich auch ausländische Fonds gerne beteiligen werden, um Einfluss auf seine Entscheidungen zu nehmen.

Indem sie ihre Produktion auf diese Weise auseinanderlegen, haben die Hersteller zwar ihre Kosten gesenkt, gleichzeitig aber ihre Produktionskette äußerst anfällig gemacht. Und das nicht nur in der pharmazeutischen Industrie. Eine andere Aktivität, die eng mit der industriellen Geschichte Frankreichs verbunden ist, zahlt gerade ihren Preis: die Automobilindustrie.

Carlos Tavares, Vorstandsvorsitzender von PSA (Peugeot, Citroën), kann sich rühmen, dass er "nur" 300 chinesische Lieferanten von den insgesamt 8.000 hat, was jedoch ausreicht, um die Produktionslinien in Poissy und Rennes zu blockieren. In diesem Fall konzentriert sich China auf eine Produktion mit geringer Wertschöpfung, die vier Prozent des Preises für den Bau eines Fahrzeugs in Frankreich ausmacht. Insgesamt gesehen stellen diese Teile jedoch 20 Prozent, bei kleinen mechanischen und Kunststoffkomponenten sogar 50 Prozent dar. Unter diesen Bedingungen hat es keinen Sinn, weiterhin Stoßstangen in Europa herzustellen, wenn Schrauben und Muttern fehlen, damit die Autos die Fabriken verlassen können.

In der gegenwärtigen Krise führt all dies zu einigen überraschenden Veränderungen in der Vorgehensweise. Philippe Varin, ehemaliger Chef von PSA Peugeot Citroën, der beschlossen hatte, den Standort Aulnay-sous-Bois zu schließen, ist heute als Präsident der Lobby des französischen Arbeitgeberverbandes der Industrie der Ansicht, dass die Krise "den Charakter einer Chance annehmen kann, weil sie die Wiederaufnahme der Produktion in Frankreich ermöglicht".

Eine weitere Wende: Laurence Daziano, Forscherin beim Thinktank Fondapol, der sich als eine "liberale und europäische Denkfabrik" bezeichnet, fordert ihrerseits in Les Echos (7. April) den "Wiederaufbau der französischen Industrie" mit einer "Lenkungs- und Finanzierungsfunktion" für den Staat, der aufgefordert wird, "sich mit bis zu 10 bis 15 Prozent an strategischen Industrien zu beteiligen".

Doch die spektakulärste rhetorische Kehrtwende findet sich im Élysée-Palast. So plädierte Emmanuel Macron am 13. April für "den Wiederaufbau der Unabhängigkeit Frankreichs in den Bereichen Landwirtschaft, Gesundheit, Industrie und Technologie", nicht ohne an sein Mantra zu erinnern: "mehr strategische Autonomie für unser Europa". "Unser Europa", in diesem Fall die EU, basiert nach wie vor auf dem freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Arbeitskräften – und Kapital.

Nach dem letzten Stand der Dinge stellen die europäischen Staats- und Regierungschefs, insbesondere der französische Präsident, dieses grundlegende und existentielle Dogma in keiner Weise in Frage. Die Kluft zwischen Rhetorik und Realität könnte sich daher vergrößern, aber auch immer deutlicher sichtbar werden.

Mehr zum Thema - Frankreich: Emmanuel Macron verliert absolute Mehrheit im Parlament

RT Deutsch bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

|

| © pixabay.com |

für mac + windows hier clicken

wir erleben gerade die heisse phase - ab sommer 26 soll es dann besser werden

wir sind immer noch in der heissen phase. schon ab sommer 2026 soll es dann besser werden. da stimmen thomas ritter und egon fischer überein, siehe rubrik prognosen. wenn du dich auf diese turbulente zeit und das wunderschöne zeitalter danach vorbereiten möchtest, dann komme in unsere jahresgruppe...

tages-workshop: heisse phase 2025-27 so 12.00-18.00h m. mittagessen - menü: s. inserat im NL themen: werte + ideale; wir kreieren uns unsere realität; trauma + seine wirkung auf unser Leben; visualisieren/imaginieren/materialisieren als abschluss - alles auf spenden-basis. wenn du interessiert bist, schreibe ein mail. übernachtung im WS-raum möglich: schlafsack + campingmatte mitnehmen. das vorgespräch ist wichtig - bitte nicht unangemeldet kommen. termine: 2025 - 18.5. 15.6. 20.7. 17.8. 21.9. 19.10. 16.11. 21.12. 2026: 18.1. 15.2. 15.3. 19.4. 10.5. 21.6. 19.7. 16.8. 20.9. 18.10. 15.11. 20.12. zu den inhalten findest du in diesem inserat alles was ich dazu schon geschrieben habe...

wir treffen wir uns einen sonntagnachmittag bei mir oder bei dir, um uns gegenseitig zu unterstützen und zu bereichern. und um uns weiter zu entwickeln in all den prozessen, die uns das leben jeden tag bringt. wenn man weiss wie, macht es auch schnell spass und freude - alles auf spenden-basis. du kannst auch selber ein treffen organisieren. wer interesse hat, einfach ein mail senden...

für grosse projekte braucht es ein starkes team - ich suche: reflektoren/manifestoren/projektoren - informatiker/programmierer/webdesigner - journalisten/fotografin/texter - you tuber/videomacher/filmer/interviewer/moderator - tantra-masseurin/sexualtherapeutin, workshopleiterin für tantra-WS - reiseleiter/ethnologe/anthropologe - manager/sekretärin/projektleiter - sende mir deine bewerbungs-unterlagen mit foto...

Guarda + Ardez: zwei Engadinerdörfer

meine neuen projekte: ein team von 3-5 herzensmenschen aufbauen - eine spirituelle dating- + crowdfunding-plattform - viedos/shorts zur persönlichkeitsentwicklung - spirituelle tantra-WS m. theorie+praxis - ein spirituelles polyamory-netzwerk - mittel / langfristig: ausbau meiner WS + netzwerke zu einer grossen, undogmatischen, spirituellen community, im neuen zeitalter vielleicht 2-5000 mit vielen untergruppen - wenn dich das interessiert, schreibe ein mail...

spirituelle tantragruppe - ich möchte eine spirituelle tantragruppe mit herzensmenschen kreieren. mein credo: selber besser machen, statt immer nur analysieren und kritisieren. wir kreieren uns unsere realität.

nur wir selber können uns glücklich machen. wie können wir z.b. eifersucht auflösen + immer glücklicher werden. aber auch sehr tiefgründige, zärtliche und liebevolle momente sind ganz wichtig - allein, zu zweit und in der gruppe. meine oberste priorität ist immer spirituelle entwicklung und nicht immer extremere sexpraktiken.

Bauernhaus, Einliegerwohnung, Geschaeftslokal, Stall + grosse Parkflaechen im Kanton St. Gallen zu verkaufen: SFr. 1.3 Mio; ganzer Immobilienkomplex m. 10 Einheiten: SFr. 4 Mio. warum es in deutschland schon bald ungemütlich werden könnte... Patrik Baab: Parteienkartell plant Demokratie-Ende

mehr im inserat, auf titel clicken

propoganda + realität - inhalt: 21.8.25 Felix Abt: Kollaps des China-Narrativs 10.7.25 Robert Fitzthum: Kommunale Basis-Demokratie in der Praxis

12.7.25 Andreas Mylaeus: Finanz-Imperialismus vs. Wirtschaft für die Menschen

buvette cave du sex - das restaurant mit der schönsten aussicht - meine lieblings-tour: zwei bilder von mir. unten das panorama mit der aussicht auf die 4000er. kommst du mit?

buvette cave du sex - das restaurant mit der schönsten aussicht - meine lieblings-tour: zwei bilder von mir. unten das panorama mit der aussicht auf die 4000er. kommst du mit?

an den taten werdet ihr sie erkennen - deshalb ist der westen so sauer. er hat die amis um den finger gewickelt. wie es dazu kam, wie raffiniert putin das alles organisierte, siehst du in diesem video...

29.6.25: 20 Jahre Putin - Russland ein Erfolgsmodell 18.11.24 der hegemon beginnt zu fallen - 6.11.24: Der Untergang der USA ist die grosse Chance für Europa - 02.11.24 HJ Müller interviewt Alexander Dugin - 14.8.24: Idealismus + das Goldene Zeitalter Deutschlands

ÜBERLAND-REISE nach IRAN + ZENTRALASIEN + INDISCHER SUBKONTINENT + HIMALAYA-BERGFAHRTEN.

Zur Geschichtsfälschung: Wie ist Kapitalismus, Kommunismus und "Demokratie" entstanden? Wer kontrolliert den Wertewesten? Wie wir da raus kommen...

18.6.25 Wie die Finanz-Mafia 1645 an die Macht kam

21.5.25 Wie der Kapitalismus entstand von Michael Hudson

wie gefällt dir mein NL, meine website? was liest du, was gefällt dir besonders - welche rubrik, welche texte, welche videos? schreibe mir ein paar zeilen...

24.5.25 russland - schweiz

Lieber Markus! ... Letzte Woche bin auf die Einladung gestoßen, die wir zusammen erstellt haben! Nach der Schweiz vermisse ich in Russland solche Treffen, Bekanntschaften und gemeinsame Aktivitäten sehr. Hier gibt es große Dimensionen, und für Reisen benötigt man viel Zeit. Im ersten Jahr bin ich viel gereist.. Herzliche Grüsse aus Russland Elena ganzer brief im inserat, oben auf titel clicken...

Was ist ein fairer Preis? Forschungsprojekt mit Prof. Dr. Mathias Binswanger, das von Partnern aus der Wirtschaft und der Verwaltung finanziell unterstützt wird. ... Bitte beteiligt euch am Schluss an einer wissenschaftlichen Umfrage zu den Einkaufsgewohnheiten zum Thema Fairness. --- update 28.5.25 --- update 1.7.25 --- update 28.8.25

unsere geschichte ist ein riesen betrug. die russen decken auf. geniesse 5 std. doku - chnopfloch

mein favorit - er ist undogmatisch und kann über den tellerrand hinaus schauen. äusserst selten bei ökonimie-professoren

Andreas Mylaeus: Finanz-Imperialismus vs. Realwirtschaft die beste wirtschaftliche zukunftsprognose 12.7.25

Warum Amerika gegen den Iran Krieg führt 23.6.25

Video: wie der kapitalismus sich selber zerstört 29.5.25

Video: Trump will das Imperium profitabler machen 21.05.2025

Wenn Zölle die Strategie ersetzen wie trumps politik den aufstieg der BRICS beschleunigt

Michael Hudson/Yanis Varoufakis Digitale Imperien - wie könnte das wirtschafts + finanz-system der welt der zukunft aussehen?

Die Rückkehr der Raubritter - die beste analyse zu trumps wirtschafts-politik

volksabstimmung vorauss. 8.3.26: verhindern wir, dass die schweiz in NATO+EU getrieben wird

Warum Hitler die Schweiz nie besetzte: Die Macht der bewaffneten Neutralität

wie ich versuche spiritualität und politk unter einen hut zu bringen. wenn du noch jemand kennst, der das macht, bin ich sehr interessiert.

Mont Tendre 1’679 m.ü.M im schw. Jura mit Weitblick nach Frankreich

USA, Israel, GB, F, EU, NATO, IWF 2.4.25 Die besten Analysen zu Trump's Wirtschaftspolitik von: Rüdiger Rauls, Michael Hudson, Elon Musk, Werner Rügemer - 29.1.25 Ohne Dollar als Weltreserve-Währung, verschwinden die USA in der Bedeutungslosigkeit

Thomas J. Penn: Dritter Weltkrieg? Was Washington von Russland wirklich will

hilf mit, dass wir nicht in die EU-diktatur hinein zu schliddern...

für eine direkt-demokratische und wettbewerbsfähige Schweiz – keine EU-Passivmitgliedschaft

der klima-wahn zerstört die natur

Das Abholzen von Bäumen zum Schutz des Klimas ist Unsinn!

co2-fanatiker sind undemokratisch

Wir sind dringend auf Ihre Beteiligung angewiesen.

Kooperation DACH-Russland Meine Lösungsvorschläge für eine bessere Welt

12. teil: 26.3.25: Unsere Zukunft ist die spirituelle Entwicklung

11. teil: 12.3.25: Neue Prognosen Dr. Dietrich Klinghardt: Spike-Protein-Behandlung

10. teil: 24.11.24: 2024/26: birgit fischer, thomas ritter, egon fischer

9. teil: 24.11.24 nur herzens-menschen werden es ins neue zeitalter schaffen

8. teil: 20.11.24 Die schweiz ist zum 14. Mal das innovativste Land der Welt - Sri Aurobindo über Integrale Spiritualität

7. teil: 24.10.24 die religiösen hintergründe des krieges in israel

6. teil: 02.10.24 demokratie ist nur die tarnung der diktatur

5. teil: 02.10.24 Das anglo-amerikanisch-zionistische Imperium entstand 1509 in Venedig!!!

4. teil: 17.09.24 der krieg gegen das christiche europa - fischer, rassadin, lohrey

3. teil: 09.08.24 ist russland das preussen des 21. jahrunderts?

2. teil: 08.08.24 Armin Risi: 1986 bis 2033: Nostradamus, Niklaus von Flüe, „der Goldene Avatar“

1. teil 04.09.24 Das vergessene Goldene Zeitalter im Deutschen Kaiserreich - Russlandreise

Bitte helft alle mit, die Vorzüge einer Vernetzung über DORF-STUNDEN allgemein bekannt zu machen + die Bildung von Gemein-nützigen Dorfgemeinschaften als Zukunftsmodell erstrebenswert zu machen. Bitte leitet diese Einladung weiter, an viele Leute, die ähnliche Visionen haben.

20.3.25: GESAMT ÜBERBLICK

14.8.24: AUTONOMIE-STRATEGIE gegen die Armut + die Einsamkeit

20.6: goldgedecktes Gemeingut der beste VERMÖGENSSCHUTZ

Regenwaldarbeiter in Not

leider habe ich seit dem start dieses inserates am 19.1.24 erst ein spende von einer lieben leserin weiterleiten können. rolf - der 20 jahre dort gelebt hat - sagte mir, dass der waldarbeiter, der das urwald-aufforstungs-projekt seit 40 jahren macht, mit dieser spende von € 100.- in auroville ca. zwei monate leben und arbeiten könne. deshalb mein aufruf - schau dir das video an und spende etwas für die waldarbeiter.

die beste schule die ich kenne. sie wurde geschlossen - weiss jemand mehr? 29.3.25: von hellmut Eine Internetrecherche über die Tekosschule in Russland 20.05.2015: 11 Jahre Schule in einem Jahr! Ich war persönlich dort und habe mit Michael Petrowitsch Schetinin ein Interview geführt. - mein ältestes inserat hat bereits 48'664 clicks.

Nepalprojekt Barbara Müller

Spendenaufruf - Wir sind daran, aus lokalen Materialien, die die betroffenen Bevölkerung vor Ort erstehen kann, Einzelhaushalts-filter zu bauen, die das im Grundwasser enthaltene hochgiftige Arsen entfernen.

Anbieter DACH: Schweiz 5739 Deutschland 8127 Österreich 1545

spiritualität in die menschheit bringen: wahrheit-freiheit-liebe. kapitalismus abschaffen: drei-gliederung einführen vom diabolischen zu einem spirituellen geldsystem

26.10.22: Beschäftigt Euch mit Friedrich Schiller! die auseinandersetzung zwischen den satanistischen machthabern der alten welt (USA/GB/NATO/EU ca. 12% der welt-bevölkerung) und den befürwortern einer neuen multipolaren welt von souveränen völkern (russland/china/BRICS+/SCO ca. 88% der weltbevölkerung) spitzt sich immer mehr zu. vergrössern: mit rechter maustaste bild anclicken, dann "grafik in neuem tab öffnen" anclicken...

liebe als kompass - eine sehr gute zukunfts-perspektive: geld- und rechtsystem einfach erklärt

Käse, Kühe, Hanf und die böse Ziege Merkel - mit schweizer know how und crowdfunding hat er eine käsefabrik aufgebaut...

Gelt der Zukunft: Alternativen zu Kapitalismus + Sozialismus

28.3.25: Fälligkeits-Termine sind der Untergang des Kapitalismus und deren Banken-System. Der anstehende «Systemwechsel» ist hiermit einfach erklärt. Die Lebensleistungs-Bilanzen ohne Geld, jedoch mit der definitiven «Geltungs-Buchhaltung».

Der Lebensraum, das Milieu ist Alles - gesundheit im neuen zeitalter - das beste, das ich zu diesem thema bisher gesehen/gehört habe

Die Filasez - rätoromanisch für „Selbst-Läufer“ - ist eine zukunftsgerichtete, unabhängige Bildungsinitiative mit privater Trägerschaft in Winterthur.

Auf unserer eigenen Übersichtskarte machen wir die Kleinwohnform-Bewegung in der Schweiz sichtbar.

Die issmit.app führt zukünftig Nachbarschaften zum gemeinsamen Kochen und Essen zusammen.

Im Nordosten Brasiliens wird von einer Schule aus ein utopisches Projekt realisiert: Auf einem 93 ha-Gelände entstehen Schulgebäude, Werkstätten, Wohnsiedlung, eigene bio-Landwirtschaft, Aufforstung…

es ist ein gutes video um mein politisch-spirituelles weltbild kennen zu lernen.

Zurück zu unseren Wurzeln – Im Herzen Europas. Kaum einer weiß, wer unsere Vorfahren waren...

"an ihren früchten/taten werdet ihr sie erkennen"

John Perkins war ein Economic Hit Man, ein Wirtschaftsattentäter.

Regionale Vernetzung mit Erzeugern und Dienstleistern ohne Zwichenhändler. Neue Bekanntschaften, Freundschaften und Gemeinschaften bilden sich...

Was Schüler über selbstorganisiertes Lernen denken

«Dieses selbstorganisierte Lernen besteht aus einem endlosen Ausprobieren» von Susanne Lienhard

Ent-Decke ist ein Internetportal in die Welt der besonderen, inhabergeführten, kleinen und mittelständischen Unternehmen.

gesucht unterstützung für newsletter, website

geht an 12'000 abos. ich sammle die perlen aus der riesigen informationsfl ut und erleichtere dir den zugang zum wesentlichen - mit dem focus auf geopolitik und prognosen aus spiritueller sicht, lichtblicke die motivieren und hintergrund-informationen. anstatt das system zu bekämpfen, ist es viel effektiver, sich selbständiger und unabhängiger zu machen – innerlich und äusserlich...

für alle die bauen wollen (nur deutsche schweiz)